AUTOBIOGRAPHIE

L’autobiographie est constituante de toute oeuvre d’un créateur. C’est à partir de sa propre vie qu’un écrivain, qu’un cinéaste peut donner naissance aux autres, ses personnages, son univers. Depuis les mémoires, les journaux intimes, les fragments de vie (si l’on pense cinéma, citons Morder, Mekas, Lehman), en passant par les transpositions de souvenirs où l’enfance et la vie amoureuse sont centraux (Fellini, Bergman, Truffaut, Cassavetes…) sans oublier l’érection narcissique d’un Sacha Guitry, on retombe sur ce que Roland Barthes écrivait à propos de l’imaginaire :

« … Bien souvent, l’imaginaire vient à pas de loup, patinant en douceur sur un passé simple, un pronom, un souvenir, bref tout ce qui peut se rassembler sous la devise même du Miroir et de son Image : Moi, je. »

C’est à ce niveau-là que les films de Chantal Akerman se situent. Bien évidemment, on y apprend des choses, sa judéité, son origine d’Europe centrale, son rapport avec sa mère, ses voyages et ses trois pôles – Bruxelles, New York, Paris. Le reste est porté par les films. Il y a certes constitution d’un univers éthique, esthétique, affectif très fort. Sa cohérence est analysable, mais elle appartient à la transposition et à la distanciation. Flaubert disait « madame Bovary, c’est moi » et personne ne supposait que le reclus angoissé et maniaque du Croiset vivait concrètement une double vie de jolie femme nymphomane.

Chantal Akerman : « Il ne s'agit jamais d'autobiographie pure comme la pratique Henri Miller. Je ne raconte pas les choses telles qu'elles se sont passées. Je m'en inspire. Mais en général, c'est très transformé. La narration n'est pas autobiographique, mais le sentiment l'est. C'est vrai aussi que l'on travaille sur des éléments que l'on connaît. Dans Golden Eighties, par exemple, la galerie de la Toison d'or, m'était familière. Ma mère, ma cousine et moi nous avons passé là de longs moments. Mais il y a une transposition. Les dialogues portent des mots ou des événements que j'ai entendus, que les gens qui sont dans ma vie ont vécus. Quand Delphine dit « Est-ce que l'on a quelque chose à manger ? », c'est une phrase qui m'est familière, que le personnage de Jeanne prononce parce qu'elle a été dans les camps comme ma mère. Elle vit la vie de tous les jours, mais elle sait ce qui est essentiel. Au milieu de toutes les bêtises qu'on peut dire, on sent qu'à un certain moment, c'est à cela que ces gens pensent. Je viens d'un certain milieu et j'exprime ce qu'il est. Aujourd'hui, je suis venue pour l'enterrement d'une tante et j'ai rencontré une de ses amies qui a 70 ans et qui a vécu en Ukraine. Elle m'a raconté les pogroms, les soldats qui arrachaient les seins des femmes et alors qu'elle ne connaît rien à l'expérimental elle a senti dans mon film D'Est une vérité, une authenticité. Ce film ne lui paraissait pas difficile. C'est comme si je disais des choses qu'elle aurait pu dire, elle, alors qu'il y a une transposition évidente. Cette femme, qui n'a aucune culture cinématographique, se sentait en harmonie totale avec ce que je montrais. Je ne dis pas que j'ai la mission de parler pour ces gens-là, mais il se fait que c'est ce qui arrive, même quand le film a une forme difficile. Mon autobiographie n'est pas en moi, seulement. C'est comme si j'avais ingurgité tout ce milieu. Je ne suis pas la seule à faire cela, mais je parle pour des gens. J'ai parfois le sentiment que je parle pour ma mère, ma sœur, que je dis des choses qu'elles ne pourraient pas dire. Je suis un peu là pour ça, moi et mes films. Les mots que ma mère dit sur ce que je fais sont toujours fulgurants. Elle va plus loin que je peux penser et elle voit des choses que je ne comprends vraiment qu'après les avoir terminées. Dans Pina Bausch il y a une scène assez cruelle, où l'on triture le visage d'une femme. Elle m'a dit « tu vois, c'est cela que l'on ressentait dans les camps. On était à la merci de ça. » Il n'y a pas une autobiographie directe mais mes histoires ont quelque chose à voir avec la vie des gens qui m'entourent et qui ont vécu une certaine Histoire. Moi je suis la deuxième génération. La première n'a presque pas pu parler et la deuxième en parle sans presque s'en rendre compte. »

BURLESQUE

Saute ma ville, premier film de Chantal Akerman est un court métrage burlesque, où l’objectivement drôle se mêle au tragique. Quand on dit burlesque, que ce soient des films de Keaton, Laurel et Hardy ou Charlot, ce qui arrive à ces marginaux et ces pauvres hères est fondamentalement lugubre. Ce qui atténue de la tristesse factuelle de leurs malheurs (car il s’agit toujours de malheurs), c’est l’anesthésie par le rythme, le non-affect et l’inocuité. Les tartes à la crème ne tourmentent pas leur égo et les coups de pied au derrière ne leur démolissent pas la carcasse. Il y a dans Saute ma ville, comme le veut la loi du genre, la bataille contre le détraquement du monde et des objets (l’ascenseur est en panne, l’eau déborde…) et un comportement perturbateur du personnage, sorte de bête à chagrin, à qui tout résiste, même la logique et la communication et surtout lui-même.

L’incohérence syncopée de la jeune fille de Saute ma ville coupe toute identification et on la regarde comme ce que l’on voit dans les baraques foraines que l’on appelle le des casse ménage. Serge Daney va repérer cette veine de drôlerie dans Toute une nuit, où il trouve « qu’Akerman est plus douée qu’il n’y paraît pour la comédie loufoque, entre Tati et le dessin animé… Toute une galerie de personnages est saisie au moment où il est trop tôt (ou trop tard) pour leur demander « ce qu’ils font dans la vie ». Ils sont entre chien et loup, dispersés dans une nuit chaude qui les excite comme des puces. » Même courant de rire dans Family Business, où les gags autour d’un oncle d’Amérique vont amener trois personnages (dont Chantal) à déambuler dans un Hollywood absurde. Là, elle met en place une auto-dérision et s’amuse à rire de la difficulté qu’elle a à monter Golden Eighties… les hommes riches de Californie restant introuvables, tandis que les actrices sont linguistiquement inutilisables. Ce travail sur les corps qui ne fonctionnent pas au rythme d’une réalité qui leur résiste va être le thème de J’ai faim, j’ai froid. Les aventures de deux petites fugueuses dont le corps n’est jamais physiologiquement en prise avec la satisfaction de leur désir, sont d’une gaieté et d’une légèreté réjouissantes. On peut encore trouver ce déphasage des comportements dans la visite des parents dans Nuit et jour, déphasage qui joue là sur le thème classique de l’intrus, où ceux de l’intérieur et ceux de l’extérieur ne semblent pas jouer dans la même pièce.

Chantal Akerman : « Il y a burlesque surtout quand je joue. Si j'avais continué à travailler sur mon propre corps, j'aurais pu pousser cette démarche plus loin. Les burlesques basent leur comique sur leur jeu, sur eux-mêmes. Mais au bout d'un moment, je n'ai plus eu envie de jouer. Après L'Homme à la valise, j'ai arrêté. Mais de toute manière, je ne suis jamais dans le naturalisme ».

CADRE

Deux figures majeures caractérisent le style akermanien. Le plan fixe avec sa durée et sa frontalité et les lents panoramiques mobiles qui captent les personnages et les villes à hauteur de regard, les deux s’attachant à privilégier le banal, les intervalles, les déplacements. Cet univers non événementiel dégage l’image du poids de l’information classique donc la vide d’une certaine manière. Mais a contrario le cadre la resserre sur ce qu’elle choisit de montrer. Cadre dans le cadre, les portes, les fenêtres, les ruptures d’espace etc… organisent tout un système de point de fuite, de lignes.

Chantal Akerman : « J'aime beaucoup quand les choses bougent dans le cadre... Tout s'est mis en place dès mes premiers films sans que je me pose de questions. On n'échappe pas à l'image quand on est devant un plan fixe ou un pano latéral. L'image n'est pas là pour se faire oublier. Il y a un face à face entre l'image et le réalisateur, et entre l'image et le spectateur. Cela met le spectateur dans une certaine position. Il ne peut pas être voyeur et regarder de côté. Il n'y a pas d'échappatoire. Le regard tranquille est impossible. Il se retrouve à la même place que le metteur en scène. Le réalisateur, quand il regarde, il ne bouge jamais. Ce rapport est plus marqué dans certains films. Dans le dernier Un divan à New York, je voulais éviter cela le plus possible, mais je n'y suis pas vraiment arrivée. Je le fais d'instinct. C'est sûr qu'il n'y a plus la même croyance au narratif. Ce spectateur perd son innocence, je ne sais pas comment dire. Il sent toujours l'écran, il n'est pas englouti par l'histoire. C'est un face à face où l'objet est toujours l'Autre. Dans les films naturalistes, on s'oublie. Là, on ne peut pas s'oublier une seconde ».

ECRITURE

Elle aime écrire. Elle le dit et le prouve sans cesse. Elle a avec les mots un rapport juste, fluide et simple qui fait de ses textes des poèmes en prose ou des phrases/musiques. Elle a, bien sûr, appris à remettre à ses producteurs des scénarios classiques, découpés en séquences avec dialogue et didascalie. Mais cette écriture professionnelle s’accompagne d’une autre plus littéraire, plus personnelle qui raconte une histoire, l’envie d’une histoire.

Elle décrit d’une manière très visuelle ce qui se passe, les lieux et leur atmosphère, les gestes et les comportements et puis les petits ou les grands détraquements du récit. Jeanne et Anna, et même Jules et Joseph sortent de cette écriture-là. Très naturellement, ce désir de faire vivre des personnages, de leur prêter des mots l’a amenée au théâtre pour lequel, à ce jour, elle a écrit deux pièces.

En parlant D’Est, elle dit « Il faut toujours écrire quand on veut faire un film. Même un film comme ça. » Et elle note des fragments, des remarques de carnet de voyage, des impressions. L’étonnant est que le film se reflète parfaitement dans ce qui n’était que notations fugaces. L’écriture révèle le vu, ou parfois même le pressent. Quand Godard lui reproche d’écrire plutôt que de prendre des photos; alors que précisément le film consistera à prendre des photos, elle répond qu’elle écrit ce qu’elle veut montrer, ce qu’elle a dans la tête. L’écriture est à l’origine du désir, un premier repérage.

Et quand le projet part d’autre chose, d’une idée, d’une image, d’une ville, comme News from Home, elle invente une autre forme d’écriture, en assumant (avec son autorisation), les lettres de sa mère, en faisant sien ce flot d’amour, ce rapport direct avec des mots simples : « Tu nous manques. Reviens... » ou simplement en racontant le pourquoi des films, sa vie à côté, comment c’est venu.

Chantal Akerman dit qu’elle n’est pas une théoricienne, qu’elle laisse l’analyse aux autres, mais il n’empêche que pour chacun de ses films, elle écrit une note de présentation juste et lumineuse.

Chantal Akerman : « J'adore écrire. J'ai plus de respect, mais c'est sans doute un fantasme, pour le livre que pour tout autre chose. Je ne voudrais pas faire de hiérarchie, mais il y a d'abord le livre, avant tout. On peut dire facilement que cela vient du Livre, du peuple du Livre, de la Bible... Peut-être ou peut-être c'est trop évident. Mais c'est vrai que j'ai une admiration profonde pour les écrivains. Pourtant, le cinéma demande tellement d'efforts. Il faut travailler avec plein de gens, il y a des choses pesantes, des équipes très lourdes. Cela demande un souffle de coureur de fond. Le livre aussi, mais c'est toi avec toi-même. J'ai l'impression que l'écriture, aussi, joue moins avec le succès, le social. Quand on fait des films, on ne touche presque à rien. On est là, on dit « il faut faire ceci et cela », mais ce sont les autres qui font. Dans l'écriture, ce n'est que moi qui fais. Cela donne un sentiment de liberté extraordinaire. Je m'arrêterai certainement un jour de faire des films, mais je ne m'arrêterai jamais d'écrire. J'écrirai de plus en plus, mais heureusement que je me suis forcée à ne pas me confiner devant la page blanche. Je deviens de plus en plus sédentaire. Je reste beaucoup chez moi, à la maison. Le cinéma me pousse à sortir, me met dehors. Il faut rencontrer beaucoup de gens... Ce métier m'empêche de m'enfermer dans une chambre. Cela garde un lien social ».

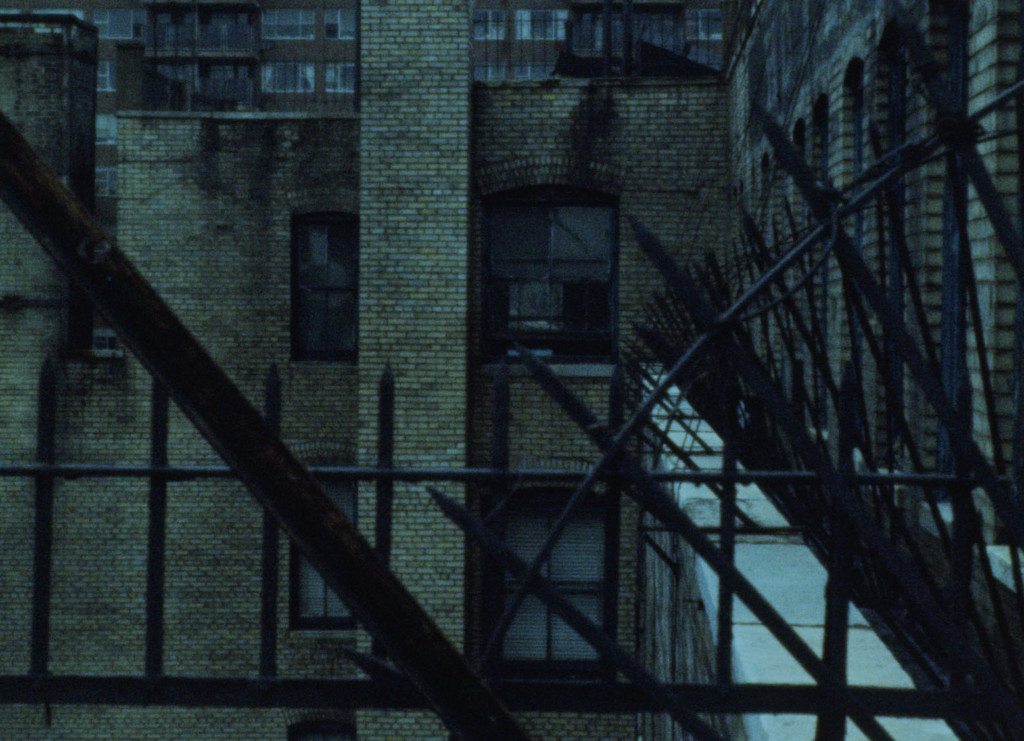

ESPACE

On a beaucoup parlé d’enfermement, de monde clôturé, d’un système quasi carcéral d’exploration maniaque d’un lieu, qu’il soit chambre, hôtel, appartement, galerie, l’extériorité ne rompant pas toujours ce tourner en rond car le quartier de Williamsburg d’Histoires d’Amérique devient une scène de théâtre et le Paris de Nuit et jour, une sorte d’arène où un amour va être mis à mort.

Mais ce n’est pas l’unicité du lieu qui fait la clôture, mais le rapport de ce lieu avec les mouvements de caméra. Dans La Chambre, le lent panoramique circulaire fait du lieu fermé la substance même du récit, tandis que, brusquement, le changement de sens de la caméra, en introduisant l’effet de surprise, fictionnalise la description. La captation de Hotel Monterey est doublement intime (l’intimité étant synonyme de ce que l’on garde pour soi, donc que l’on enferme). L’hôtel et ce qui se passe derrière les portes, d’abord, mais surtout le rapport amoureux de la caméra avec les couloirs filmés dans l’érotique travail de travelling avant et arrière de la caméra, l’ouverture sur l’extérieur pouvant être perçue comme une ouverture orgasmique. Quant à Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, son enfermement se joue sur le spatio-temporel. Lorsque le temps offre la liberté d’une heure supplémentaire, cette ouverture va conduire à la dramatique impossibilité de l’assumer. L’espace, un appartement normalement banal (chambre, cuisine, living, couloir, salle de bain), lui, va mettre en place la réclusion par l’effet de répétition. Porte et lumière toujours fermées, préparation des repas, allées et venues des clients, toute cette captation du vide ménager amène la comparaison de l’écureuil en cage ou de la cellule de la prisonnière. Citons pour mémoire l’espace clos ouvert à toutes les fictions de Golden Eighties et la chambre des amoureux de Nuit et jour. L’agrandissement de son espace par la chute du mur, son ouverture aux voisins va métaphoriser la fin d’un amour qui ne pouvait respirer que dans le désir d’exclusion.

Les films qui s’ouvrent sur les villes, de News from Home à D’Est, ne cassent pas vraiment ce système de claustration. Dans le premier, les cadrages transforment la ville en mur (les échappées ne sont pas utilisées, sauf dans le départ final) et la voix, contre point de sens, n’appartient pas à cet univers, vient d’ailleurs et laisse New York à son opacité de sons et d’images. Les incessants panos mobiles de D’Est n’ont pas une fonction d’ouverture ou de respiration sur un paysage. Ils sont le lieu obligé du regard du spectateur (ici et maintenant et sans hors-champ). Ils mettent en place une structure qui reprend le répétition/fermeture des circulations de Jeanne Dielman et leur captation, dépourvue de bagage explicatif ou informatif, se referme simplement sur le vu (question image) et ce vu-là (question espace).

Mais cet enfermement lié au langage cinématographique de Chantal Akerman ouvre a contrario un champ de participation au spectateur qui lui est rarement offert. À lui la liberté.

EXPÉRIMENTAL

Le cinéma de Chantal Akerman est-il expérimental? Tout dépend du sens que l’on donne à ce terme… Pour beaucoup, c’est un mot que l’on sort avec respect, mais on se garde bien de faire concrètement le moindre usage des films répertoriés sous cette rubrique : ils ont le double inconvénient d’être ennuyeux et d’interdire de le dire. Ennuyeux, ou bizarres, ou incompréhensibles, ou abscons, bref, coupés du plaisir légitime qu’un spectateur normal est en droit d’attendre quand il s’assied dans un fauteuil de cinéma. Pour d’autres, il se réfère au froid clinique des laboratoires ou des officines muséales, lieux où l’on ne se hasarde pas sans connivence savante avec l’avant-garde. On se sert de ce terme comme d’un placard culturel honorable dans lequel on met tout ce qui ne rentre pas dans les normes requises pour intéresser la distribution commerciale. Pour sortir de ces idées reçues, Dominique Noguez propose une définition sérieuse : « Est expérimental tout film où les préoccupations formelles sont au poste de commande … On entend par préoccupation formelle tout souci lié à l’apparence sensible ou à la structure de l’oeuvre, compte non tenu du sens qu’elle véhicule ».

Or ce postulat ne colle pas vraiment à l’oeuvre de Chantal Akerman. Il est vrai qu’au départ, ses circulations new-yorkaises ont mis Chantal dans la lignée du travail de Snow, Brakhage, etc. Mais peut-être pourrait-on dire qu’à l’origine, ses films sont plus inexpérimentés qu’expérimentaux. Partie d’une situation d’autodidacte, elle a eu la géniale intuition que le cinéma était un langage qui lui permettait de traduire et de transmettre ses émotions. Avec un vocabulaire simple fait de plans fixes, de lents panos, en laissant la caméra enregistrer des moments de vie affectivement violents, ou émotionnellement forts. Aurait-elle fait de l’expérimental, comme monsieur Jourdain faisait de la prose, trouvant par hasard à côté d’elle de brillants compagnons de route ? Il ne semble pas qu’elle ne se soit jamais préoccupée du sens, et le formel, dans ses premiers films, est venu naturellement donner une image à un projet qui n’avait rien de théorique, mais qui était toujours profondément existentiel. A contrario, on pourrait prétendre que la maîtrise venue, la réflexion formelle s’est mise en place et que plus elle s’intègre dans un système de productions lourdes, plus elle fait de l’expérimental. Les Rendez-vous d’Anna, Toute une nuit, Nuit et jour ne se plient qu’en apparence à la loi du commercial. Ils restent profondément différents et radicalement expérimentaux, alliant cette fois recherche et sens.

Chantal Akerman : « Ce mot ne m'agace pas. Quand on voit Dreyer, Lang, Bresson, on est heureux et c'étaient des cinéastes qui expérimentaient. Le cinéma était plus audacieux avant. Il y a un abâtardissement. On est dans le naturalisme. Qui dit forme, dit distance vis-à-vis de l'objet. Un film qui donne l'impression de faire du vrai, c'est cela que j'appelle naturaliste... et à ce cinéma on ne reproche rien. Ce n'est pas ce cinéma que je vais voir.... ni malheureusement ce qui se fait de bien. Je ne suis pas l'actualité. J'aperçois des bouts de films à la télévision un peu plus tard quand ils sont programmés. Il y a une tendance à effacer la forme, une forme visible, ou alors on se trouve dans un principe de violence, comme dans les films de Tarantino, qui donne à jouir de et par la violence. Mais lui aussi travaille sur la forme ».

FICTION

Quand elle parle de Les Années 80, elle évoque « la bataille d’amour avec le réel… Comment, entre le scénario toujours irreprésentable et sa future représentation, vont peu à peu s’organiser les différents éléments du réel jusqu’à donner un film. Comment avec du réel on arrive à la fiction ». On ne saurait mieux dire la traversée du réel, élément constitutif transitoire, qui se résout ou se dissout dans la fiction. La nourrit, mais s’y transforme.

Les films de Chantal Akerman sont profondément fictionnels, surtout ceux qui, comme Hotel Monterey ou D’Est, ne racontent pas d’histoire au sens classique du terme, parce qu’elle n’a jamais lié la fiction au récit, ce dernier étant pris comme processus d’organisation, mise en place d’une structure (enchaînement causal, nouement/dénouement) D’une part, elle travaille sur la fragmentation, le donné puis laissé, les personnages escamotés ou opaques, les histoires suspendues. Elle privilégie aussi le vide (dans le sens du manque, de l’ellipse narrative, psychologique, la non-explication), le montré avant ou après, l’événementiel tirant vers l’anecdote. Son rapport avec l’espace et le temps de l’espace, lentement proposé et exploré en plan fixe ou travelling mobile, donne au très montré ou à l’à peine aperçu une présence fictionnelle. Le pourquoi il est là n’appartient pas à la captation documentaire. Il fait partie d’un processus de fiction que chaque spectateur construit en accompagnant le regard de la cinéaste. C’est le temps du regard qui construit la fiction.

Ou la fiction est en creux, proposée par une image inhabituellement présente parce que sans récit, ou elle est dite par un discours particulièrement fort qui suit le personnage plus que le récit (Histoires d’Amérique, Portrait d’une jeune fille…, Le déménagement). Il faut peut-être faire un détour par son travail télévisuel. Un jour, Pina a demandé ne travaille que sur le processus de mise en fiction de la chorégraphe, qui capte les éléments du réel que lui apportent ses danseurs. Dis-moi ne prend son sens que lorsque la dernière grand-mère dit sa vie, donc nous propose une fiction vocale, excluant ainsi toute lecture de reportage.

Quant au 15/8, dans sa cruauté, voire son sadisme, il fait d’une jeune femme réelle, un personnage qui s’intègre à sa propre fiction, qui joue sa vie et se regarde comme une autre.

Chantal Akerman : « D'Est est profondément fictionnel, parce que cela permet au spectateur de se raconter des histoires. Le cadre aussi y est pour beaucoup, il n'est jamais documentaire. Je ne dis pas voilà, je vais tout vous dire sur la Russie. Je montre des impressions et les gens continuent en eux-mêmes. D'Est n'est pas qu'un film sur l'Europe de l'Est. Ces images, je les avais déjà en moi. J'aurais pu filmer mille autres choses, j'ai filmé cela car c'étaient des tournages qui préexistaient dans ma tête. Cela a à voir avec les camps, les évacuations, les images d'avant moi. Dans le texte que je dis, dans l'exposition au Jeu de Paume, je parle du deuxième commandement de Dieu... « Tu ne feras pas d'images ». J'en fais quand même, mais parce qu'il y a quelque chose à dire. Ce deuxième commandement « Ne pas faire d'images idolâtres »... eh bien, le fait de mettre le spectateur en face de l'image, à égalité, fait que l'on échappe à l'idolâtrie. Quand il y a les yeux et le face-à-face de deux regards, on ne peut pas être dans l'idolâtrie. Et d'ailleurs, mes films ne créent pas d'actrice mythique, ne sont pas créateurs d'idolâtrie, de Veau d'or. C'est autre chose qui se passe et qui n'a rien à voir avec le Veau d'or. Ma manière de filmer est plus proche du sacré que de l'idolâtrie. Je devrais mieux m'expliquer là-dessus, mais je crois que je n'y arriverai pas... »

JE

Le Je doit être pris ici au sens physiologique du terme, corps et voix. Il s’affiche délibérément dès le premier film Saute ma ville. Se raconter, se mettre en scène est un besoin adolescent, un désir d’être là, d’exister, de s’affirmer. Il y avait aussi, il ne faut pas l’oublier, le bricolage et la pauvreté. Faire un film sans un sou ne suppose pas que l’on paie des acteurs. Mais ensuite les choses se complexifient. La présence de Chantal va se trouver dans Saute ma ville, L’enfant aimé, La Chambre, Je, tu, il, elle, Dis-moi, Les Années 80, Un jour Pina a demandé, Family Business, Rue Mallet-Stevens. La voix de la cinéaste conduit News from Home, où elle lit les lettres de sa mère, et Nuit et jour, où elle assume le point de vue du narrateur. Elle est aussi inséparable de ses films que celle de Marguerite Duras ou d’Agnès Varda des leurs. Il serait hasardeux, dans le cadre de cette préface, de se lancer dans des théories définitives sur la différence entre le féminin et le masculin. Un féminin à la fois modeste et qui se mouille et un masculin qui fait une confiance orgueilleuse dans l’oeuvre, la signature valant seule présence.

Il est d’abord à souligner que Chantal Akerman est une bonne comédienne. Que très vite, aussi, elle s’écarte de ses fictions. Elle s’implique encore comme vecteur dans des documentaires, oeuvres de commande faites pour des télévisions. Dans ces cas-là, on ne lui demande pas d’intervenir comme un reporter extérieur, mais comme une cinéaste qui entre dans un sujet qu’elle a accepté parce qu’il l’intéresse. Et cet intérêt, cette expérience, elle les dit et les vit simplement à la première personne.

Reste le Je, tu, il, elle, film fait, dit-elle, « sans peur et dans l’inconscience ». Le choc des images a fait couler beaucoup de commentaires et a oblitéré une double distanciation. D’abord, il a été tourné six ans après l’écriture de la nouvelle qui lui sert de script. Je est déjà un autre. Il avait aussi comme sujet le mal-être adolescent, les incertitudes du corps et de l’esprit. Le faire jouer par une comédienne, précise Chantal Akerman, amenait une perfection de jeu qui cassait le malaise, sujet réel de ce film. L’audace de la nudité, de la scène amoureuse est, d’autre part, prise dans une mise en scène en triptyque qui passe d’une illustration fantasmatique à un ton documentaire pour construire une fiction. Chantal, comédienne, a détourné la lecture d’une oeuvre d’Akerman, cinéaste. Il n’en demeure pas moins qu’il fallait une superbe assurance pour se mettre ainsi à nu(e).

NARRATION

Toute narration, qu’on ait lu ou non les linguistes et les sémiologues ou les dramaturges, suppose qu’il y ait des personnages, qu’ils se comportent selon les règles répertoriées de la psychologie et soient pris dans une histoire qui obéisse aux lois de la progression dramatique sous-tendue par une action forte et unique. Quand on se réfère à ce schéma classique et impérialiste, on ne peut pas dire directement que Chantal Akerman soit le parangon hollywoodien du récit. À première vue, puisque Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles s’appelait d’abord Elle vogue vers l’Amérique, le navire prend eau de toutes parts et il y a toujours quelque chose que l’on n’arrive pas à écoper. On peut se demander pourquoi, puisque les éléments perturbateurs ne sont pas plus nombreux que les éléments rassembleurs. Si l’on s’en tient à ses films de long métrage Je, tu, il, elle présente, certes d’une manière syncopée, les trois actes classiques. Jeanne Dielman obéit aux règles aristotéliciennes de la tragédie, où l’action «doit s’enfermer dans une seule révolution du soleil, ou ne la dépasser que de peu» et souscrit à l’unité d’action et de lieu; Golden Eighties reprend les notions de la comédie musicale avec rythme, inflation sentimentale, danse, chanson et émotion; Toute une nuit tisse des intrigues multiples, mais l’on n’a jamais taxé Altman, réalisateur de Short Cuts, d’être un cinéaste plus proche de l’avant-garde que du commercial; Nuit et jour raconte une merveilleuse histoire d’amour avec un début, un milieu, une fin. Alors ? La perturbation est moins dans le récit racontable que dans la manière de le raconter, c’est-à-dire le langage cinématographique. (voir cadre, temps, espace…).

RÉALISME

Ce mot est cité pour mieux l’exclure. Il n’y a aucun réalisme dans l’oeuvre de Chantal Akerman. Le premier à l’avoir souligné est Benoît Peeters. Toute une certaine critique s’acharnait sur le temps réel des escalopes panées ou des pommes de terre épluchées dans Jeanne Dielman, gaussant à l’envi sur cette intolérable intrusion de la réalité qui s’opposait à l’ellipse fictionnelle, toute tendue vers la bonne résolution du récit. Non seulement il qualifie ce film de non fictionnel, mais qui plus est, d’anti-fictionnel. « Il existe deux stratégies pour combattre le réalisme, et le film les met en place, et l’une, et l’autre. La première consiste à mimer le réalisme par un travail de l’excès : l’oeuvre en fait trop, est trop construite, trop élaborée pour être tout à fait crédible, d’un mot « c’est trop beau pour être vrai »... L’autre méthode est une stratégie fondée, non plus sur un surplus, mais au contraire sur un manque… La fiction s’y organise autour d’un point vide, d’une faille, d’une tache aveugle qui bientôt polarise le regard et casse le réalisme en défaisant l’apparente continuité narrative ».

L’exclusion du réalisme va se poursuivre selon cette stratégie ou en mettant en route d’autres tactiques. Celle d’un genre, celui de la comédie musicale, avec Golden Eighties, où la représentation hollywoodienne dansée, chantée amène une immédiate transposition, où le monde est mis en rêve. Celle du burlesque dans J’ai faim, j’ai froid, qui utilise la gestuelle accélérée d’un corps en manque. Celle du théâtre dans Histoires d’Amérique, où l’écran se confond avec la scène. Celle du discours qui est plus fort que la réalité dans Nuit et jour. Et, quand le discours n’a plus cours et que le réalisme de la rupture ou de la souffrance reviendrait au galop, le film s’arrête.

ROMANESQUE

Le Petit Robert définit ce mot comme « offrant les caractères traditionnels et particuliers du roman : poésie sentimentale, aventures extraordinaires ». Robert Langbaum, dans sa préface du théâtre de Shakespeare, élargit ce sens. « Le romanesque, écrit-il, s’occupe d’événements merveilleux et résout les problèmes qu’il rencontre par des métamorphoses et des scènes de reconnaissance – autrement dit, au moyen de transformations de la perception ». Et Chantal Akerman précise : « Le romanesque touche toujours à l’Histoire sans faire un film sur l’Histoire ». C’est lorsqu’elle travaillait à la scénarisation de deux romans de Singer qu’elle a revendiqué ce terme.

Le romanesque serait donc un en plus de la fiction. Dès que l’on dépasse la captation objective de la réalité, il y a fiction avec ce qui la caractérise, l’ajout d’imaginaire et la construction d’un récit. Le romanesque serait l’étage supérieur du décolage. Oublions ici les aventures extraordinaires avec la prolifération d’actions exceptionnelles, les surenchères des surprises et des rebondissements. Mais l’intrusion de l’Histoire est là. Elle accompagne Anna, tous les personnages d’Histoires d’Amérique et ceux D’Est. Mais elle n’est pas abordée dans une fusion, une globalité. Ou elle est portée par le son, les longs monologues, où les personnages racontent comment ils ont traversé les tourments de l’Histoire juive, ou elle est assumée par l’image, une image qui porte seule les séismes, les traces, le poids de ce qui s’est accompli. Le dit est toujours singulier et le montré n’est jamais explicatif. Les personnages entendus ou vus ne témoignent que d’eux-mêmes, c’est leur corps, la forte présence de leur corps, qui supporte le passé.

Quant au « merveilleux qui amène une transformation de la perception », il s’exprime dans le rêve, et le rêve akermanien parle d’amour. Les hommes et les femmes de Toute une nuit, de Golden Eighties, du Déménagement vivent leur vie, mais plus que leur vie. Ils ont une dimension fantasmatique très forte, une pulsion vers le bonheur, la passion. Leur vraie vie est dans leur coeur. Il y a les lettres qui parlent de l’ailleurs, les princes charmants qui se dérobent, les amants qui reviennent trop tard, les coups de foudre interrompus, les jeunes filles qu’on laissera partir… Le poids du réel est là. C’est cette contrainte de la réalité qui laisse les conclusions toujours ouvertes. Il y a ce qui se passe, les solutions et les résolutions raisonnables. Mais la perception du merveilleux, ontologique, dépasse la notion du happy end. Les personnages appartiennent plus à eux-mêmes qu’au récit. Ils ont le romanesque chevillé au coeur, d’où l’intense émotion partagée par le spectateur, cette identification à l’inextinguible, à l’impossible et nécessaire rêve.

Chantal Akerman : « Le romanesque et pas le romantisme... L'idée d'amour, aussi, mais je ne sais pas quoi dire pour l'instant. J'ai eu une année si pleine de deuils que je suis hors de cela. Ce n'est pas le bon moment cette année. »

TEMPS

Le temps, ainsi que la durée, font partie des éléments perturbateurs du récit mis en place par le dispositif fictionnel de Chantal Akerman.

Temps morts d’abord, non investis par une action, qui captent simplement l’en-deçà ou l’au-delà et, « une situation purement optique… fait saisir quelque chose d’intolérable, d’insupportable », écrit Deleuze. L’insupportable est ici lié à la nécessaire violence faite à notre regard. Le spectateur est obligé de regarder et cette perception transforme l’objet, la situation. C’est le regard même qui devient action. Il doit investir un arrêt sur image ou travailler à donner du sens à la répétition de panos urbains, qu’ils soient new yorkais ou moscovites. Ainsi, les couloirs interminablement filmés du F3 de Jeanne Dielman deviennent aussi fascinants que les couloirs, eux interminablement grands, du palace de Marienbad.

Temps de la parole, du monologue, qui se substitue à des procédés cinématographiques actifs, comme le flash back ou l’illustration de l’action. La fixité du cadre, la quasi immobilité des personnages dans Histoires d’Amérique, par exemple, laisse tout le champ à la voix et ce cadre-là, laissé longuement au sonore, crée une tension d’écoute, permet un partage actif d’émotion, fait voir les tremblements intérieurs des personnages.

Temps de la conversation qui s’installe dans Nuit et jour ou Portrait d’une jeune fille... Retrouverait-on là une dramaturgie du discours comme chez Rohmer ou Eustache? Il s’en sépare par l’absence de stratégie. Ces échanges-là sont dans l’immédiat. Ils appartiennent tous au temps présent dans la bouleversante sincérité de l’instant. Leur vérité est liée au temps même de l’énonciation.

Chantal Akerman : « D'Est a été très difficile à monter... On a décanté, décanté en salle de montage. Mais lors des projections, c'était impossible d'avoir un senti frais. Il faut se reposer, laisser passer quelques jours. On ne voit plus rien ou l'on a des idées nouvelles, pas toutes bonnes. Après le premier montage, on a fait une sorte de mixage rapide. Mais à chaque projection, j'avais un sentiment différent. Quand on coupait dans un plan, il fallait, trois ou quatre plans plus loin, couper dans un autre ou rallonger. Le film a assez vite trouvé sa forme de succession des plans, mais la longueur des plans, c'est inexplicable. Juste avant la projection, j'ai fait couper sept minutes, comme cela, brusquement j'ai vu que là, cela n'allait pas. Mais le pourquoi, je n'en sais rien. Je n'avais rien vu jusqu'au dernier moment. ... Ceux de Jeanne Dielman. Mais à 24 ans, on n'ose pas, on fait. On ne connaît rien du système, de l'argent, de la diffusion. Mes autres films n'avaient quasi pas été montrés. Je ne savais pas que le mercredi à deux heures, on compte le nombre de spectateurs. Je ne savais rien, alors il n'y a pas d'audace. J'ai écrit un scénario et il fallait que le film ressemble à ce que j'avais écrit, et c'est tout. Je ne rendais compte de rien à l'époque, mais quand j'ai vu le film, j'ai tout de même tout de suite senti que c'était quelque chose de fort. Audacieux, pas tellement. J'avais fait Hotel Monterey sans son ni rien. Ici, il y avait du son, une histoire. Je croyais que c'était moins audacieux, il y avait quand même une tension dramatique et tout ça. Je ne me disais pas que je transgressais quelque chose. Je savais que le film était bien, c'est tout. Quand j'ai vu le film, j'ai compris qu'il contenait ce que je cherchais depuis longtemps, qu'il y avait un accomplissement. Il est passé à la Quinzaine à Cannes et, du jour au lendemain, ce film a été partout, partout. Du jour au lendemain, on a une existence cinématographique. Je cherchais tout ce qui est là depuis longtemps. Quand on voit mes films précédents Saute ma ville, Hotel Monterey, il y a beaucoup d'éléments qui sont là, déjà préexistants, mais avec Jeanne, ils trouvent leur place. Et j'ai eu peur, je me suis dit que je ne pourrais jamais plus faire quelque chose d'aussi bien. J'ai eu ce même sentiment avec D'Est. Je suis en accord avec ces deux films. Ce que je sentais, ce que je voulais, est là. Ce sentiment n'a rien à voir avec la prétention. Il est là pour soi. J'ai adoré Toute une nuit qui est un film très vivant, très charmant mais ce n'est pas ce sentiment-là. En faisant D'Est et Jeanne Dielman, j'ai su rester indépendante. J'ai fait ce que je voulais faire. »

THÉÂTRE

Il n’est pas difficile de repérer, dans les films de Chantal Akerman, des composantes qui sont directement scéniques. En premier, le fameux plan fixe, qui fait d’une séquence un lieu unique avec un mouvement purement interne, puis les plans d’ensemble à hauteur de regard, et enfin l’absence de gros plans (à l’exception de Nuit et jour).

On peut également noter le rapport à la parole ou, a contrario, au silence. Le monologue, apprend-on (dans certains manuels) aux apprentis scénaristes, est anti-cinématographique. Dans Histoires d’Amérique, que voit-on ? Des acteurs qui se plantent face écran et qui viennent raconter leur histoire, à nous, spectateurs, excluant tout hors-champ ou continuité narrative. L’image proposée suit le discours, dans une austérité absolue. Contrairement à ce qui se passe dans le cinéma muet, où la gesticulation, la mimique et l’action doivent nous informer, ici, il y a une nudité théâtrale : des paroles, le corps d’un acteur et l’émotion du destinataire qui font triangle. À l’inverse, depuis que le cinéma a appris à parler, il n’aime plus beaucoup se taire ou ne pas faire du bruit. Le théâtre contemporain, lui – du moins une part importante de celui-ci – a consenti à devenir gestuel et visuel et n’a plus été obligatoirement assujetti à la tirade ou à la réplique. Chantal Akerman, entre le flot de paroles et le sans parole, l’utilisation d’une fixité scénique, joue avec des données qui ne sont pas étrangères au théâtre mais qui ne sont jamais théâtrales. Elles sont mises en regard cinématographique car jamais au grand jamais, il ne s’agit d’autre chose que de cinéma. Interviennent le rapport à l’espace, au temps, au rythme (c’est-à-dire au montage), aux mouvements de caméra…

Chantal Akerman : « Je veux bien écrire des pièces, mais je ne veux pas faire de théâtre. On m'avait demandé de monter Lulu à Stuttgart. J'étais assez tentée, mais ça s'est bousculé avec le calendrier de mon dernier film et j'ai dû annuler. Le Kaaitheater aussi m'a demandé, mais j'hésite. Si j'avais une vision théâtrale, je le saurais. Écrire, d'accord, j'écrirais n'importe quoi, des romans, des poèmes, tout sauf de la théorie. Je ne vois pas du tout ce que peut être monter une pièce. Même si je fais un cinéma théâtralisé, ce n'est pas la même chose. Je joue beaucoup, même si cela ne se voit pas, sur le montage, la rupture ou la continuité, l'échelle des plans. Quand je vois une pièce que je n'aime pas, je ne m'imagine pas la refaisant avec une Vision. Probablement, si je faisais du théâtre, ce serait du Wilson, son travail du début, mais cela a été fait. »

THÈMES

Amour

« L’amour, il n’y a pas que ça dans la vie ? » demande un personnage de Golden Eighties. « Et quoi d’autre alors ? » lui répond son partenaire. Aimer, être aimé est la grande revendication, le rêve constant des personnages akermaniens. L’autisme affectif de Jeanne Dielman va la conduire au meurtre. C’est l’amour maternel qui sert de cordon ombilical sonore dans News from Home et qui va rassurer Anna dans l’un de ses rendez-vous. Le territoire maternel pour la nomade qu’est Chantal Akerman est le lieu de sécurité, le havre, le point de repère, l’amour toujours sollicité et toujours offert. Sa perte ou son éloignement donne faim. Face à lui, c’est la passion et le désir, les états de coeur et de corps qui mènent les Histoires, qu’elles soient d’Amérique ou de Toute une nuit. Les petites shampouineuses rêvent du prince charmant, Jules et Joseph vivent dans l’intensité de leur besoin d’amour, comme tous les énervés de l’orage, métaphore des tourments amoureux.

Chantal Akerman : «Je ne suis pas sûre que Nuit et jour parle d'amour. C'est autre chose. C'est plus sur le péché. Quelqu'un qui a sa morale, mène sa vie à sa manière et qui commet la petite erreur, la faute, mais qui va tout mettre en l'air.»

Chanson

On chante dans les films de Chantal Akerman, et elle a écrit de très jolis textes de chansons pour Golden Eighties. Chanter est lié à l’enfance, à la tradition juive, et les grand-mères sont les dépositaires des chants yiddish et les paroles reprennent les romances sentimentales style Piaf, Damia, les histoires fatales et un peu tristes. On fredonne aussi, les jupes voltigent sur une envie de danser et d’être aimé.

Judéité

Elle s’est exprimée dans son désir d’adapter les romans de Singer (la diaspora étant là liée à une ouverture sur le romanesque). Quand elle les lit, elle se trouve directement en terrain de connaissance. Elle a l’impression que l’écrivain parle d’elle et pour elle, de sa famille. Anna, celle des Rendez-vous, arpente une Allemagne livrée à la mémoire de ses démons et de sa culpabilité. Les grand-mères de Dis-moi sont les dépositaires du temps d’avant l’exil, de la culture yiddish. C’est Histoires d’Amérique qui, de toute évidence, est au centre de cette appartenance. Elle a bâti son scénario en lisant le courrier des lecteurs du Jewish Forward, où alternaient tranches de vie et histoires juives. Ces blagues, pleines d’humour, « font rire parce que, dans le tragique, le rire est ce qui permet de tenir ».

Bruxelles

La ville de naissance. Elle y revient souvent car elle y a de fortes attaches familiales et professionnelles (Paradise Films). Et un mouvement contradictoire. Le titre de son premier film Saute ma ville est déjà plein d’insolence… Sauter et s’évader d’une manière violente. De toute manière, fuir. Elle la « déteste, a-t-elle confié un jour à Serge Daney… Il y a une telle pesanteur ».

Il n’en demeure pas moins que Bruxelles est non seulement dans deux titres de films, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles et Portrait d’une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles, mais surtout, cette ville fait partie du tissu même de son oeuvre. Toute une nuit avait besoin d’elle, comme la galerie (même reconstituée en studio) est celle de la Toison d’or, et certains de ses personnages ne pourraient pas respirer hors de son air.

New York

La ville où elle se sent bien. Elle y part sur un coup de tête. « Pour la génération de mes parents, en tout cas, c’est une espèce de mythe, de rêve (elle parlera plus tard de ce mythe dans un film). Moi ce que je voyais quotidiennement, c’était Soho, le métro, la solitude et ce n’était pas à la hauteur du mythe. En même temps, je vivais une expérience extraordinaire. De voir des gens aussi indéfinis que moi-même, cela m’a fait du bien. Ils avaient l’air d’aller nulle part, et moi non plus je ne savais pas où j’allais ».

Elle y a fait de nombreux séjours et s’y sent bien, étrangère, donc délivrée du poids des regards proches et des habitudes. Elle y tournera Hotel Monterey, Hanging out, News from Home, Histoires d’Amérique.

Paris

La ville où elle vit, mais l’aime-t-elle vraiment ? Elle commence à pouvoir raconter des histoires avec elle. Nuit et jour est là pour en témoigner.

Jacqueline Aubenas, Bruxelles, le 4 septembre 1995.